こんにちは。

大阪の天王寺区上本町にあるパーソナルスタジオHappinessの中芝です。

気温も暖かくなり過ごしやすい季節になってきましたね。(花粉がきついですが…)

スタジオ近くの公園の桜🌸も見事な物でしたがもう見納めです。

若い時は「なんか咲いてるわ」としか思わなかったものも、何故か今は美しく感じます。

忙しいとただただ毎日を『こなしている』だけになりがちですが、その毎日の中にある小さな変化や発見を、自分の五感を通して感じようと意識する事が、大切に思っている人の気持ちの変化や、物事の色々な変化に気づくための訓練になるのかもしれないなとか感じております。

話が逸れましたが、本日はアスリートのTRを考えていく上では必要な競技特異的動作について、改めて考えてみました。

競技特異的動作とは

特異性の原則を調べると、SAID(課せられた負荷に対する特異的な適応)の原則とも呼ばれ、トレーニングの種類によって効果は変わっていき、例えばバスケットのジャンプ動作であれば、ヒップスレッドよりもスクワット動作、スクワットよりもパワークリーンといったように、アスリートのトレーニングでは実際の競技特性に合わせたトレーニングを行う事がパフォーマンスや競技力の向上には必要であるという事が言われています。、

極端な例で言えば、陸上の100m走の選手がタイムを縮めるために、マラソンのような持久力を高めるためのトレーニングばかりしていても、タイムを縮める事は難しいし、逆も然りです。(それでもそれを行う意図があって結果的にタイムが縮めばいいのですが…)

ここでいう競技特異的動作とは特異性の原則に基づき、トレーニングやエクササイズもそのスポーツに適した動作を考えて行っていく事だと認識しています。

そして、実際に関わる競技スポーツにどんな歴史があって、どんなルールで、どんな動きが必要で、どんな怪我が多くて、どういうカラダ作りが必要で…などそのスポーツの事を理解する必要もあります。

競技の本質は「競いあって勝つ」という事が前提にあり、トレーニングを行うに当たってはピリオダイゼーションやパフォーマンスピラミッドなど色々な側面から方法を考えなければいけません。

という事を踏まえて、競技特異的な動きを考えたトレーニングも必要にはなってくるのですが、…ここで大切だと思う事が、選手が感じている感覚と、自分が感じている感覚の違いを認識する事だと思うのです。

何を当たり前な事を言ってるんだ?という感じになってしまいましたが、結構見落としがちな事だと思うんです。

実際にそのスポーツの事を文献や本で調べた情報や、自分の考えが、その選手に当てはまるとは限らないという事を、私自身が色々なスポーツに関わっていく中で経験させて頂きました。

そして現時点で必要だと思う考え方を1つだけお話しすると…

まずは自分がそのスポーツを体験する。

という事です。自分は体操競技をしていましたが、それ以外の競技スポーツをした経験はありません。だからこそ違ったアプローチが見えるかもしれませんが…やはり実際に違う競技選手を担当した時にその競技を体験するのとしないとでは、雲泥の差があり、選手の気持ちも心少なからず理解はできます。

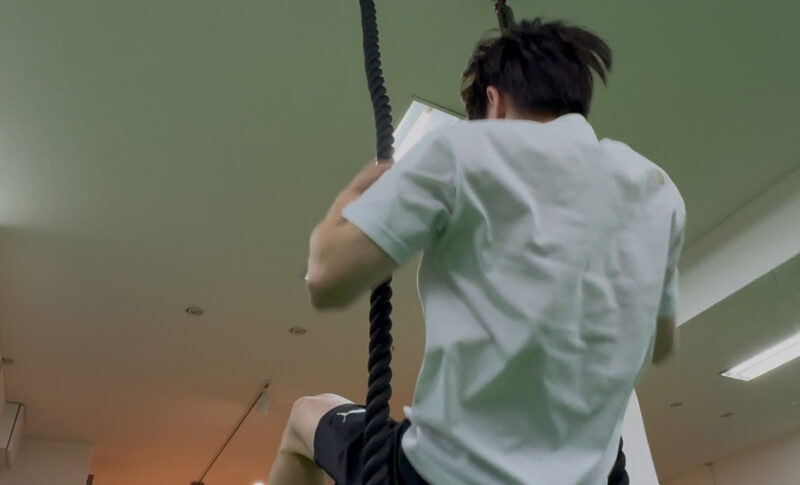

現在はボルタリングの選手で、スピードクライミングで素晴らしい実績を残されている田渕選手。

トレーニング&コンディションのサポートをさせて頂いていますが、そのスポーツの事をまずは自分なりに理解しようと、本や書籍を読み漁っていました。

超簡単に言って申し訳ないのですが、スピードクライミングは高さ15mのホールドが配置された壁を、どれだけ早く登れるかを競うスポーツです。

実際に選手の動きを観察し、必要な事は多岐に渡るなと感じました。股関節の動きや、足の使い方、ホールドを強く、正確に、早く引く力など…で、初めて体験してみると…当たり前ですがうまくカラダを使えません笑

またボルタリングで使うシューズは特殊で足の指が巻き付いた状態になるのです。

これが体験しない状態であれば、地面に置いたタオルを足の指で掴んで、スクワット動作を行うという方法も親指に体重をのせるエクササイズも思いつかなかったでしょう。

(スピードクライミング体験時に、普通のスポーツシューズで行うと…ホールドに足が引っかからず滑って、ゲームオーバーになりました…)

このスクワットの方法が機能的に正しいかどうかは分かりませんし、このような状況でなければまず実施しないやり方です。しかし本人の感覚としてはしっくりくるのです。

(ただ怪我には気をつけないといけないのでそこはしっかり見なければいけないですが…)

そして体験した後の次の考え方は…

と…長くなってきたのでまた別の機会があればお話ししたいと思います!

少し触れましたが、股関節の使い方と下半身を鍛える大切さ、これに間違いはないと思いますが、自分の考える動かし方のやり方は試すべきではないという結論に至りました。

色々な理由があるのですが、1番は選手の感じている事と、自分の感じている事の違いを認識し、競技特異的動作も考えなければいけないなと言う事です。

言い換えれば、選手のオリジナル競技特異的動作といった所でしょうか?

動画は…それらを考えたTRの一部です。

早くホールド引く動作と瞬間的な筋発揮を考えたTR方法を相談した上で考えてみました。

ベースが上がってきてますと嬉しいお声も頂いてますが、勝つ!という目標の力に少しでもなれるように!

本日はここまでです。

最後までお読みいただきありがとうございます!

大阪市天王寺区上本町でジュニアアスリートのパーソナルトレーニングならこちら!!

◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆